鈴木良太【外壁塗装110番 代表】

鈴木良太【外壁塗装110番 代表】幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。

希釈(きしゃく)、希釈材、希釈率とは?

外壁塗装でいう希釈とは、合成樹脂に水やシンナーを混ぜることをいいます。混ぜるもののことを希釈材といい、水性塗料は水、油性塗料はシンナーです。

塗料には、メーカーが定めた希釈率という塗料に対してどれくらいの量の希釈材を混ぜるかの割合が決まっています。これを守らないと、塗料が持つ本来の耐久性を発揮できず、2~3年で剥がれてきた…というような初期不良になることがあるので、注意が必要です。

塗料を希釈する理由

外壁・屋根塗装を行う際は、塗料を水やシンナーで薄めてから塗っていきます。塗料を希釈する目的として、次のような点が挙げられます。

塗料を塗りやすくする

まず一つ目の目的が、塗料を塗りやすくするという点です。

外壁・屋根塗装で使う塗料は、そのままの状態だと粘度が高く、希釈せずに使用するとすると非常に塗りにくいです。そのため、作業がしやすいように塗料を希釈をして、適度な粘度にする必要があります。

塗料の粘度は気温や湿度によっても変わってくるため、そのときの状況に応じて、希釈率を調整することが重要です。

塗りムラやピンホールを防ぐ

塗料の希釈には、塗りムラやピンホールといった施工不良を防止する目的もあります。

前述のとおり、希釈をせずにそのまま塗ろうとすると、粘度の高さが理由で均一に塗料を塗ることができずに、塗りムラが生じてしまいます。

また、塗膜に小さな穴が開く「ピンホール」という現象を引き起こす可能性もあります。ピンホールが発生すると、塗膜の性能を低下させたり、劣化を進行させる原因になってしまうので注意が必要です。

スプレーガンが詰まらないようにする

スプレーガンとは、吹き付け工法を行う場合に用いられる器具です。スプレーガンで塗料を噴射させて塗装していくことにより、塗膜に意匠性を持たせることが可能です。

このスプレーガンを使用するときに、塗料の粘度が高いままだと、塗料がスプレーガンの中で詰まってしまう恐れがあります。そのため、適度な粘度になるまで希釈する必要があります。

希釈率の規定を守らないと・・・

耐久性が悪くなる

メーカーが発表している耐久年数は、この適正な希釈率で混ぜた塗料を使ったときの耐久年数です。つまり、この希釈率を守らないで規定より薄めたもので塗装をしてしまうと、耐久年数は悪くなります。

実際に規定よりも薄めて塗装した場合、2~3年で剥がれた・・・というような話も聞きます。

なぜ、塗料を規定より薄めるような業者がいるのか?

それは、塗料を希釈材で薄めれば薄めるほど業者の利益が増えるからです。

塗料を薄めると当然ですが量が増えますし、粘りが弱くなるので職人の塗るスピードが速くなります。そのため、材料費も人件費も安くすることができるので、業者の利益が増えます。

しかし、液垂れもしやすくなり、完成が汚くなります。お客さんにとっては良いことはひとつもありません。

逆に、規定より塗料を薄めずに使用してしまうと、粘りが強く塗りにくくなり、色ムラが出やすいなど問題が出てきます。こちらは業者によってメリットがないので、故意にやる業者はいないのですが、希釈を適当にやるような業者の場合には起こりうるケースです。

メーカーサイトで実際の希釈率を調べる方法

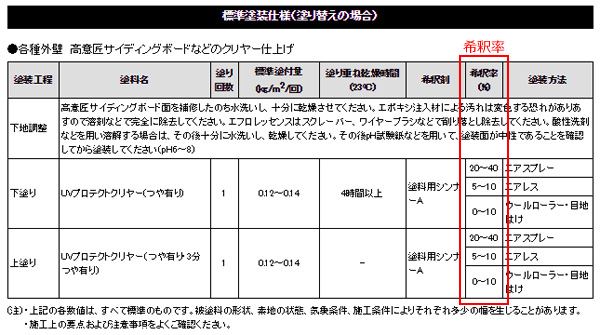

希釈率は、メーカーのサイトを見れば、塗料ごとに書かれています。サイディングの外壁で人気の日本ペイントUVプロテクトクリアーを例に実際の希釈率を見てみましょう。

なぜ、同じ塗料でも塗装方法で希釈率が異なるのか?

エアスプレー、エアレス(スプレー)、ウールローラー・はけなど塗装する道具によって、使われる塗料の量が異なります。

エアスプレーは機械を使って吹き付けるため、塗料の量が多くなってしまいます。そのため、ローラーやはけに比べ、たくさん薄めて塗る必要があります。

なぜ、同じ塗料、同じ塗装方法でも希釈率に幅があるのか?

ウールローラー・はけのところの希釈率を見ると0~10%になっています。これは、気温によって希釈率を変える必要があるからです。冬などの気温が低いときには、ベースとなる塗料が硬いため薄めるものの量を多くします。

逆に夏などの気温が高い場合は、ベースとなる塗料が柔らかいので、薄めるものの量を少なくします。0%~とあるように、場合よっては薄めない場合もあります。

業者が規定の希釈率で塗料を混ぜたか確認する方法はあるのか?

正直言うと確認する方法はありません。

そのため、しっかりとした優良な業者を探すことが一番重要です。「どんなに良い塗料を使っても、塗装する業者がしっかり塗装しないと意味がない」といわれる点でもあります。

シンナーの種類

油性塗料を希釈するときに使うシンナーには、以下のような種類があります。

塗料用シンナー

塗料用シンナーは、名前のとおり外壁塗装で使用する塗料などを希釈する専用のシンナーです。弱溶剤に分類され、臭いが他のシンナーに比べてきつくなく、扱いやすいのが特徴です。

ラッカーシンナー

ラッカーシンナーはラッカー系塗料を希釈するときに用いられるシンナーで、強溶剤に分類されます。溶解力が高いため、住宅の外壁塗装ではほとんど使われません。

一般的にラッカーシンナーは、塗料の希釈にではなく、刷毛や塗装器具などの洗浄の際に使用されます。

ウレタンシンナー

ウレタンシンナーは、ウレタン樹脂塗料を希釈する際に用いられるシンナーです。強溶剤に分類されますが、ラッカーシンナーのほどの溶解力はりません。

エポキシシンナー

エポキシシンナーは、エポキシ樹脂塗料を希釈する際に用いられるシンナーで、溶解力が非常に高いタイプになります。

エポキシ樹脂は、下塗り塗料であるシーラーや錆止め塗料に使用されているケースが多いため、一般的には下塗り材を希釈するときにエポキシシンナーがよく使われます。

まとめ

外壁・屋根塗装で行う際に、水またはシンナーで塗料を希釈する目的は、作業効率アップや施工不良を防ぐことなどです。

メーカーの規定通りの希釈率を守らないと、ムラや早期の剥がれといった不具合が生じてしまうため、そのときの気温や湿度に応じて希釈する必要があります。

ただ、しっかりと希釈率が守られているかを確認するのは難しいので、業者選びの段階から信頼できる業者なのかを見極めることが重要です。

S 様

S 様 Y 様

Y 様 M 様

M 様 M 様

M 様 S 様

S 様 N 様

N 様 S 様

S 様 M 様

M 様